众所周知,中国人种地的天赋,一直都很在线。

据说我国把水稻种到外太空去了,让我们一起看看“太空水稻”的独特之处吧!

第三代“太空水稻”即将收获

太空种子培育记

让我们先来看看太空水稻实验的起点。

2020年,嫦娥五号月球探测器携带了名为“航聚香丝苗”的40克水稻种子进入太空,历时23天顺利返回地球。这些种子返回地球后,在华南农业大学的温室中培育成熟,为后续研究奠定了基础。

2022年,中国在空间站开展了为期120天的水稻全生命周期培育实验(全生命周期培育是指从播种一颗种子开始,经历种子萌发、幼苗生长、开花、结籽等全过程,直到收获新一代种子的整个生命历程),成功实现了从种子到种子的完整生长过程。这是国际上首次在轨道上完成的水稻全生命周期研究,共收获了59粒太空水稻种子。这些种子被大家称为第一代“太空水稻”。

人工气候室中的水稻

在第一代太空水稻成功培育的基础上,中国科学院分子植物科学卓越创新中心的郑慧琼博士带领团队,挑选了部分第一代太空水稻种子,将其置于模拟地球环境的人工气候室中进行培育。经过精心的照料,这些种子茁壮成长,最终收获了近1万粒种子,第二代太空水稻由此诞生。与第一代相比,第二代太空水稻在种子数量上实现了质的飞跃,为后续研究提供了充足的样本。

郑慧琼博士又带领团队从第二代太空水稻中选取了部分种子,进一步在农场大田中进行繁殖。经过100多天的生长,第三代太空水稻迎来了丰收。这一阶段的成功证明,太空水稻不仅能在人工气候室中繁殖,还能在地面大田环境中稳定生长,进一步验证了在太空环境中通过水稻生产粮食的可行性。

这些充满神秘色彩的“太空水稻”,与普通水稻又有什么不同呢?

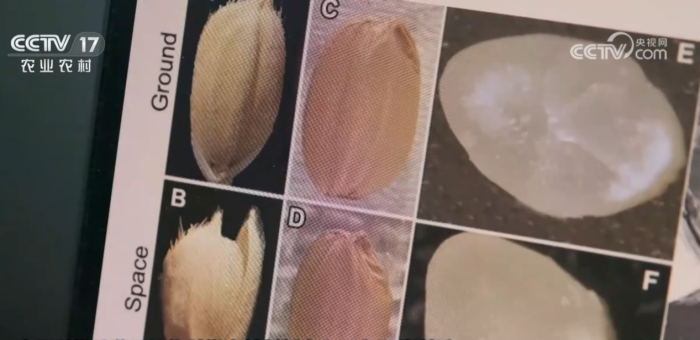

“太空”种子大变样

普通水稻与太空水稻在生长中的差异

科研人员将它们与地面种植的水稻进行对比研究后,发现了太空水稻产生了有趣的变化。

首先,太空水稻的叶子夹角变大了,株型变得更为松散。叶子夹角变大,会对高密度种植产生较大影响。因为夹角大了,叶子之间容易互相遮挡,导致光照分布不均匀,影响光合作用的效率,从而对水稻的生长产生不利影响。有趣的是,矮秆水稻在太空中变得更矮了,但高秆水稻的高度却没有明显变化。此外,水稻叶片在生长时会按照一定的螺旋状路径向上延伸,这种现象在太空水稻身上表现的更显著。

其次,太空水稻的开花时间虽然比地面普通水稻开花时间早,但灌浆时间(即种子成熟的过程)却比地面水稻长了10多天,而且大部分颖壳(稻壳)不能关闭。中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员郑慧琼解释说,开花时间和颖壳闭合都是水稻非常重要的生长特性,它们直接影响到水稻的生殖生长和高产优质种子的形成。这些过程都受到基因的调控,接下来科研团队会利用从太空带回的水稻样品进行更深入的研究。

另外,在空间进行的再生稻实验也获得了成功,还得到了再生稻的种子。再生稻从剪株20天后就可以再生出两个稻穗,这说明空间狭小的封闭环境中再生稻也完全可以正常生长,这为空间作物的高效生产提供了新的思路和实验证据。这项技术可以大大增加水稻产量,并且是国际上首次在空间尝试再生稻技术。

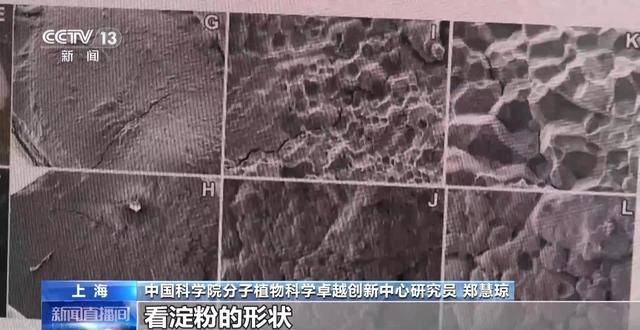

太空水稻的淀粉形状

“太空水稻”在营养成分上也发生了变化。其所含的葡萄糖、果糖含量,比地面上普通种子大概高出5到6倍。尽管它的淀粉含量和地面上一般种子相比,差距并不大,可淀粉的组成却截然不同。再者,太空水稻的蛋白质含量也多于地面上的种子。要是把这些来自天上的种子煮成饭,吃起来应该会更具甜味。

既然太空育种如此繁琐,那么,我们为什么要培育太空种子呢?

合格的太空种子

以目前的技术水平,人类登上月球或火星已经不再遥远,想要在外星球或是舰船里正常生活,食物是必须要解决的问题。以太空水稻为代表的这类“太空作物”,能为未来人类探索宇宙,解决后顾之忧。

国际上普遍认为,解决人类长期驻留外太空食物供给问题的根本途径是建立与之相适应的受控生态生命保障系统(英文缩写CELSS)。CELSS就是基于月球或火星等地外星球表面环境特点而人工建造的密闭微生态循环系统,以植物光合作用为出发点,合理、高效、可控地组合和运用“生产者(植物)”、“消费者(人/动物)”和“分解者(微生物)”之间的关系,实现有限资源的重复再生利用,是一种全封闭、基本自给自足和自主物质循环的生命保障系统。

因此,植物能否在空间完成世代交替是人类能否成为“多星球物种”的重要关卡。另外,通过航天育种获得的新品种,其生产出来的粮食食用安全性也是可以得到保证的,航天育种是在太空特定环境下让作物某些性状发生改变,比如打破作物基因片段,而这种改变在自然界是随时都在发生的,航天育种只是加大了这种改变发生的概率而已。

或许在不久的将来,那些遥远星球上也会有茁壮成长的作物,能为太空探索者们提供充足的食粮。就让我们怀揣着对宇宙的好奇与探索的热情,继续关注太空育种的发展,期待它带给我们更多的惊喜与可能吧!

部分信息来源于:央视网、中国青年网、知网、新华网等

(科学性审核:郑永春博士,空间科学传播专家工作室)

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号